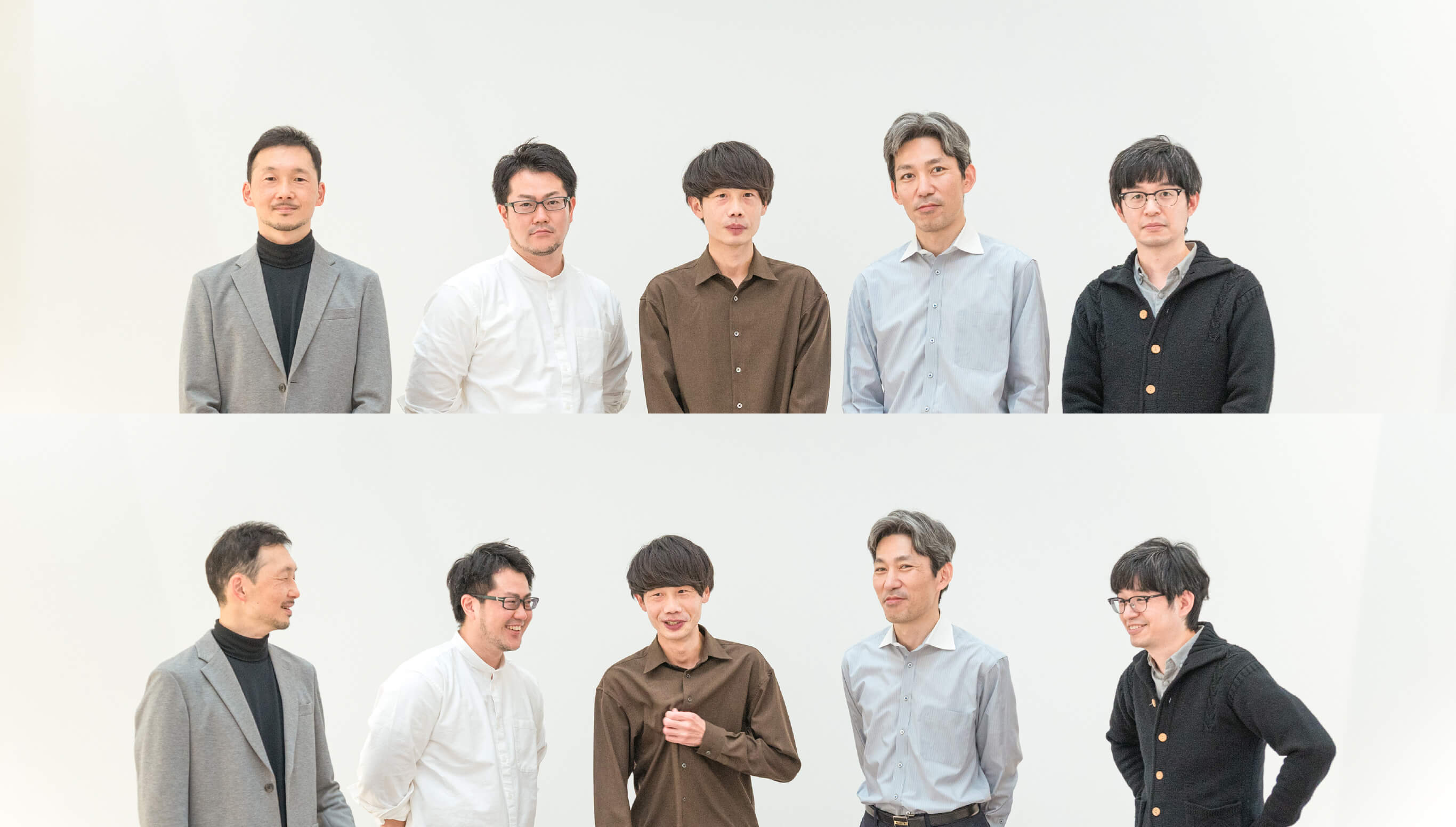

より進化した

超望遠ズームレンズを

- 武澤

- 焦点距離150-600mmの超望遠ズームレンズは、もともとデジタル一眼レフカメラ用としてラインナップしていました。これのミラーレスカメラ版をつくろうということで、今回のプロジェクトはスタートしました。

- 髙橋

- カメラ業界は今、一眼レフカメラからミラーレスカメラへとシフトしていく流れにあります。この時代の変化に合わせて、シグマも開発を進めていこうということですね。

- 武澤

- ミラーレス版といっても、ただ単に既存の製品を流用するわけではありません。新しい世代の製品として、性能をより高めることを目標にしました。開発は光学設計から始まり、まず荻野目さんが商品企画部門からもらった仕様を基にレンズのレイアウトを検討します。続いて機構設計者がメカ部分のレイアウトを検討していくのですが、その初期の頃にちょっとした事件があったんです。一眼レフ用の150-600mmにはもともと、2つのラインナップがありました。ひとつは、「Contemporaryライン」という軽量で扱いやすいタイプ。もうひとつは「Sportsライン」という、より高い性能と堅牢性をもつ大型のタイプでした。今回の開発では「Contemporaryライン」を想定して開発を始めたのですが、途中で「これは『Sportsライン』にしよう」という話になったんです。荻野目さんが、光学性能を高め過ぎちゃったんだっけ?(笑)

- 荻野目

- 少し違います(笑)。性能を出すこと自体は設計の初期段階にクリアしていました。ただ、それだと商品企画部門が要望していた「Contemporaryライン」に相当する機種としては、大きくて重すぎる。狙っているものと違うという話になったんです。そこで、よりコンパクトにまとめられないか再度検討し、最終的には商品企画の要望を満たすレベルにおさめることができました。それでいて光学性能は高いまま維持できたので、いっそのこと「Sportsライン」で出してしまおうと方針転換することになったんです。

光学性能を追求する

軽量化も追求する

- 荻野目

- 今回初めて、ズームレンズを担当しました。焦点距離が変わらない単焦点レンズの場合は、撮影距離が変わることによる光学性能の変化に注意して設計するのですが、ズームレンズの場合はそれに加えて焦点距離を変えることによっても光学性能が変化するため、それらを逐一確認しながら設計を進める必要があります。全ズーム域で高い光学性能が発揮できるよう、一つずつ課題をクリアしていきました。

- 武澤

- 軽量化に関しては、どの機種でも難しい問題です。今回は特に大きめのレンズなので、ふつうに設計したらどうしても重くなってしまう。お客様に使っていただくにあたって、なるべく軽くしたいということで知恵を絞りました。

- 髙橋

- レンズの開発には、「このパーツは金属に」「このパーツはプラスチックに」というセオリーのようなものがあるのですが、それらを一から見直しました。また、金型設計、生産技術、製造部門などにも相談しながら、細かい形状についてもできるだけ合理化して削っていきました。ただ、単にパーツを薄くしていくと今度はパーツのほうがレンズの重さに負けてたわんでしまう。そこで、製品を支えるうえで影響がある部分とない部分をシミュレーションして見極め、削れる部分を順番に探していったんです。この作業を毎日毎日、部品を変えながら進めていきました。ときには、3Dプリンターでモノをつくって実際に確かめるなど、地道な作業をひたすら積み重ねていましたね。

- 荻野目

- そもそも、性能を高めることと軽くすることは、トレードオフの関係です。性能を維持しながら軽量化も実現していくというところが、一番難しかったですね。

あらゆる性能で過去機種を超える

- 髙橋

- 今回こだわったのは、光学性能と軽量化という基本的な部分だけではありません。ファームウェアについても、過去機種より優れたものを開発していましたね。

- 輿水

- ファームウェアの担当として、今回注力したことは大きく2つあります。ひとつは、従来の機種より手ブレを抑えること。もうひとつは、自動でピントを合わせるオートフォーカス(AF)機能の高速化・高性能化です。試作が上がってきた段階で、ファームウェアも本格的に動きはじめました。

- 武澤

- ファームウェアの方でつくり込んでもらう性能は、大きく3種類あります。手ブレ補正、AF、絞りです。いずれもモーターで駆動するため、電気の消費をできるだけ抑えつつ、過去機種を超えられる性能を狙っていく。機構設計や光学設計、電子回路設計などと連携しながら進めてもらいました。

- 輿水

- 手ブレ補正については、「デュアルCPU」を採用しました。従来機種の場合、レンズの基板に実装するCPUは1つだけ。AF、手ブレ補正、絞り、カメラとの通信をすべて1つのCPUで制御することになります。それを2つに増やして負荷を分散させたわけです。サブCPUは手ブレ補正の処理に専念し、メインCPUがその他の処理を引き受ける。こうすることで、手ブレ補正の制御が高速に行えるようになり、他の処理が混ざらないため安定した制御も可能になりました。シグマ社内ではあまり前例のないやり方だったので開発にはかなり苦労しましたね。

- 武澤

- デュアルCPUのアイデアは、以前からファームウェアチームで温めていたよね。

- 輿水

- そうですね。ただ、デュアルCPUにはデメリットもあるんです。それぞれのCPUの間で必要な情報をやり取りするのは、制御が複雑で開発のハードルが高くなります。製造コストも上がるので利益を削ることにもなる。「それでもやろう!」と決断し、チャレンジしました。

- 三橋

- もう一点、AFの精度にもこだわりました。ミラーレス用の超望遠レンズということで、AFの駆動にはステッピングモーターを採用しています。ただ、それだけだとレンズを動かした際の正確な位置取得ができないという課題があり、ピント精度を保つのが難しかったんです。そこで、「高精度磁気センサー」を搭載することでピント精度を確保しました。こちらもシグマでは初めての取り組みだったので、制御方法について検討して、実装するのは大変でしたね。

かゆいところに手が届く新機能、

「ズームトルクスイッチ」

- 武澤

- 機構設計で取り組んだこととしては、「ズームトルクスイッチ」があります。一眼レフ用レンズの頃から類似のものはありましたが、少し機能を変えたんです。ズームレンズを使っていてよく不便に思うのは、レンズが落ちてくることです。例えば、木立にとまっている鳥を撮るとき、上に向けるとレンズが自重で落ちてしまい、焦点距離が変わってしまいます。それを防ぐために前の機種ではズームリングのメモリごとに仮固定ができるような機能をつけていました。ただ、ズームする度に仮固定のスイッチがキャンセルされてしまうというデメリットがあったんです。それを改善すべく、「タイト」と「スムース」という2つのモードを追加しました。「タイト」モードの時はズームの操作力量を重くして、どのポジションにもフレキシブルに設定できるようにし、かつレンズが勝手に落ちてこないよう設定しました。反対に「スムース」モードでは操作力量を軽くして、軽快なズーム操作が必要な場面に対応できるようになっています。

- 髙橋

- 「タイト」モードのときに、レンズが落ちてこない固さにしたい。でも、固すぎると操作感が損なわれる。そのバランスポイントを見極めるのが大変でしたね。中に入るパーツの厚みによって、ズームのトルクの力量が変わってきます。そこで、パーツの厚みを0.1ミリずつ変えて試作して、動かして、環境試験や耐久試験をして、また0.1ミリ変えたパーツで同じことをして・・・という作業をひたすら繰り返しました。すごく地味な作業ですが、お客様のメリットになると信じて頑張りました。

- 武澤

- なぜこのスイッチにこだわったかというと、ユーザーには撮影に集中してほしかったからです。撮影には多くの判断を伴います。その最中に、ズームトルクまで微調整させてはストレスになってしまうと考えました。最も使いやすい設定をシグマが用意したので、サッと好みのモードを選んでもらって、構図づくりに集中してほしい。そんな思いを込めたのがこの機能です。

前例を超えた創意工夫が、

次の開発にも生きてくる

- 髙橋

- 「150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports」が発売されてからの評判は上々でした。実際にプロカメラマンの方から使用感を聞く機会があったのですが、「トルクの固さが絶妙でちょうどよかったよ」というお声をいただき、嬉しかったですね。

- 武澤

- レビューサイトでは、「解像感がとても高い」という感想が多いですね。一般的には、ズーム機能がない単焦点レンズのほうが、光学性能は高いものが多いです。そこを「単焦点並みの解像度を持つズームレンズ」とお褒めいただけるくらい、性能を出すことができました。あとは「前のものよりはるかに軽くなって使いやすい」というお褒めの言葉も多かったです。

- 髙橋

- 「それでも重いです」というコメントもあるんですけどね(笑)。やはりレンズ自体が大きいので。ただ、それで光学性能を犠牲にしたら、今度はそちらに対して不満の声が挙がると思います。色んな声を拾いながら、お客様が望んでいる方向により近づけていけたらなと思っています。あと、ファームウェアが今回挑戦した高精度磁気センサーは、オートフォーカスの精度を上げる手法として、今後の製品にも展開していけそうです。デュアルCPUもそうですね。従来機種を超えようと挑戦したことで、新しい技術を獲得することができた点は大きな収穫でした。今後に生かしていきたいですね。