機構設計

桐井 亮多 2014年入社

機構設計

桐井 亮多 2014年入社

仕事でも、

趣味でも、

妥協せずに

取り組む

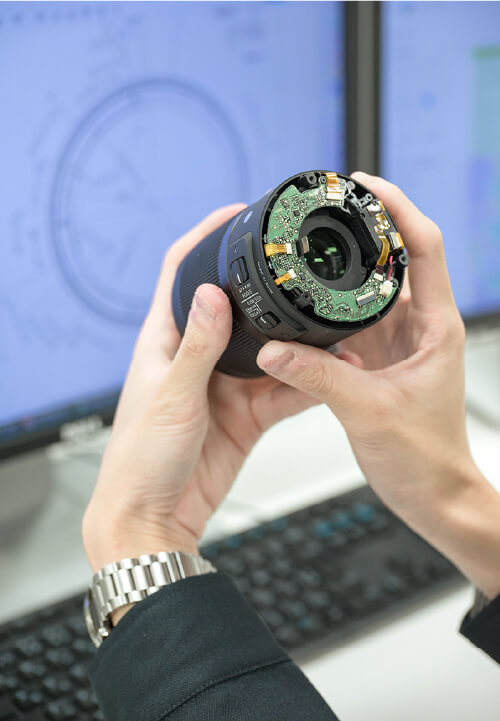

シグマの存在は就職活動を通じて初めて知りました。たまたまシグマユーザーの方のブログを読んで、お客様との距離が近い会社だなと感じたのが志望動機のひとつだったと思います。入社してからは、会津工場にて交換レンズの機構設計を担当しています。これまでに担当した中で最も印象深い製品は、「70mm F2.8 DG MACRO | Art」というレンズです。この製品には、先代にあたる「MACRO 70mm F2.8 EX DG」というレンズがあり、花や小物を接写したときの精細さから「カミソリマクロ」という異名で呼ばれていました。これをさらに進化させることが設計のテーマでした。

問題が発生したのは、発売日に向けて量産を本格化する直前。このレンズはフォーカス用のレンズ群を大きく動かす必要があり、そのような大きな移動量と重量でも満足する動作が可能な新しいコアレスDCモーターを採用していました。一方、マクロレンズには緻密なピント精度も求められ、その精度についての社内基準をかなり高く設定していたのですが、その基準をクリアしきれず大ピンチに。モーターを制御するファームウェアの担当者と議論しながら、あらゆる可能性を洗い出して検証作業を進めていきました。最終的には、モーターの力を伝達する内部パーツが原因であることを突き止め、なんとか発売にこぎつけることができました。「二代目カミソリマクロ」の評判は上々で、SNSではユーザーの方からたくさんのお褒めの言葉を目にすることができ、レビューサイトでも高い評価をいただきました。それまでの苦労が報われ、本当に嬉しかったですね。

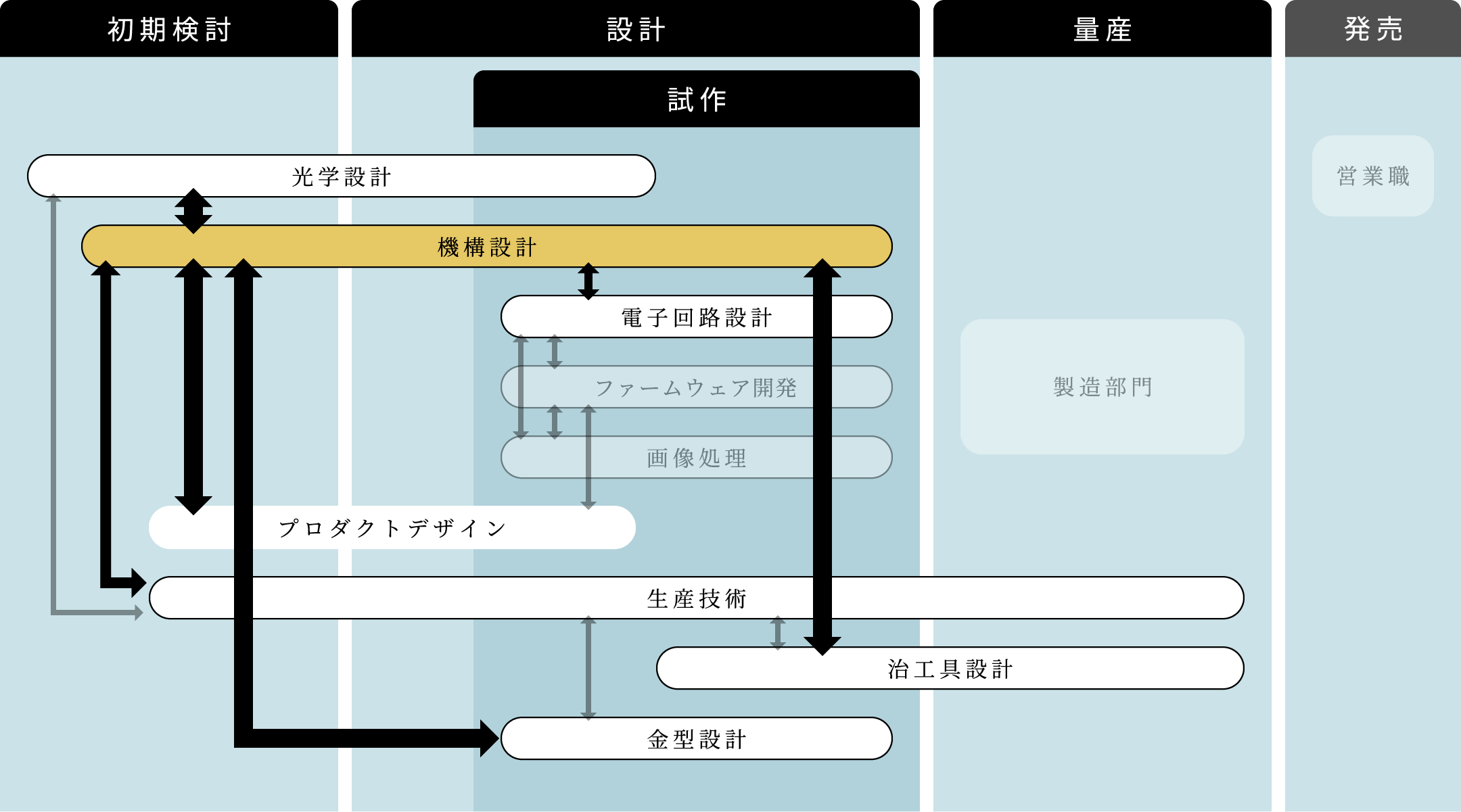

私の仕事のモットーは、妥協しないことです。会社の方針とも重なりますが、多少コストがかかってでも良いレンズをつくりたい。光学性能を高めるために、生産技術や金型設計といった関連部門に対して難しい要望を出すこともあります。それに対して、どの人たちもなんとかして応えようとしてくれるのがありがたいです。良い製品をつくりたいという想いが、全社に浸透しているのだと思います。

私は、入社した当初はそこまで写真やカメラに興味があったわけではありません。それでも、仕事で製品に触れているうちにどんどん好きになり、今では立派な趣味になってしまいました。写真のことになるとプライベートでも手を抜けません。友人の結婚式では必ず自分のカメラを持って行き、式場のプロカメラマンに負けじと撮りまくります。同僚の結婚式ともなると他の同僚もカメラを持参するので、披露宴の間中みんなでシャッターを押しつづける様子は異様かもしれません(笑)。シグマの社員は、本当にカメラやレンズが好きなんです。

機構設計

坂 良昭 2007年入社

機構設計

坂 良昭 2007年入社

あの高揚感を、

後輩にも味わってほしくて

シグマは、写真をきれいに撮るための道具としてだけでなく、所有する喜びまで熟考して設計したレンズ「I series」や、世界最小・最軽量のフルサイズ一眼カメラ「SIGMA fp」など、他にはない独特の製品を生み出す会社だと思っています。でも、そんなユニークなものほど形にするのが難しい。例えば、シグマは“超広角ズームレンズ”のパイオニアとして多くの製品を発売してきたのですが、「12-24mmズーム」の3代目となる「12-24mm F4 DG HSM」を立ち上げたときの話です。このレンズは、人の視野を越える広い画角と、強烈なパースペクティブ(遠近感)を体験できるクセの強い製品です。高い光学性能を達成するため内部構造を一新するとともに、超大口径のグラスモールド非球面レンズを採用したのですが、量産開始の予定日が迫るなか、目標の性能がなかなか出なかった。悪戦苦闘して、本社と工場を行ったり来たりする日々が数ヶ月は続きました。何度も量産の日程を延期し、生産部門の方と協力しながら試作と検証を重ね、ようやく解決できたときは心底ほっとしました。そんな苦労が報われたのは発売直後、一緒に設計した仲間と紅葉を見に行ったときでした。「あのレンズ使っている人いるかな?」と話しながら歩いていたら、まさにそのレンズを使用しているユーザーさんを目撃したんです。ひと目でそれとわかる特徴的なデザインのレンズ。あまりに嬉しくて、「私たちが設計したんですよ!」と思わず声をかけそうになりました。新しい製品には苦労がつきもの。だからこそ思い入れが強まり、喜びも大きくなるんです。

私はレンズの機構設計(メカ)部門で課長を務めています。メカでは1機種に対して3人チーム(プロジェクトリーダー、メイン設計者、サブ設計者)を基本に、新製品の開発を行います。自身のチーム運営も大事ですが、課長として気にしているポイントはチーム編成です。年に一回ほどチームの変更を行っていまして、次に立ち上げる新製品の難度をふまえ、全体的に丁度良いバランスになるよう割り当てます。特に、メイン/サブ設計者になる中堅~若手についてはそれぞれの個性も考慮しつつ、成長の機会を与えられるよう意識しています。例えば、新規性の低い構造の製品であれば経験を積むのに丁度いいので、若手の設計者をアサインしたりします。一方、新規性の高い要素があったり、複雑な構造の製品については、経験豊富で実力のある中堅をメイン設計者にすることが多いです。ただそういう機種でも、期待を込めてやる気のある若手を抜擢する場合もあります。多くの課題に挑戦でき、大きく成長できるチャンスになると考えているからです。私自身、ステップを刻みながら着実に経験を積み、難しい設計にも主体的にチャレンジできるようになりました。苦労しながら自分で設計した製品を立ち上げて、その先で得られる高揚感を、若手にも味わってもらいたいんです。