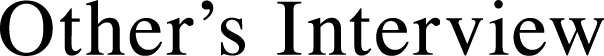

治工具設計

髙橋 大地 2017年入社

治工具設計

髙橋 大地 2017年入社

自由な発想と

挑戦で

ものづくりを

支える

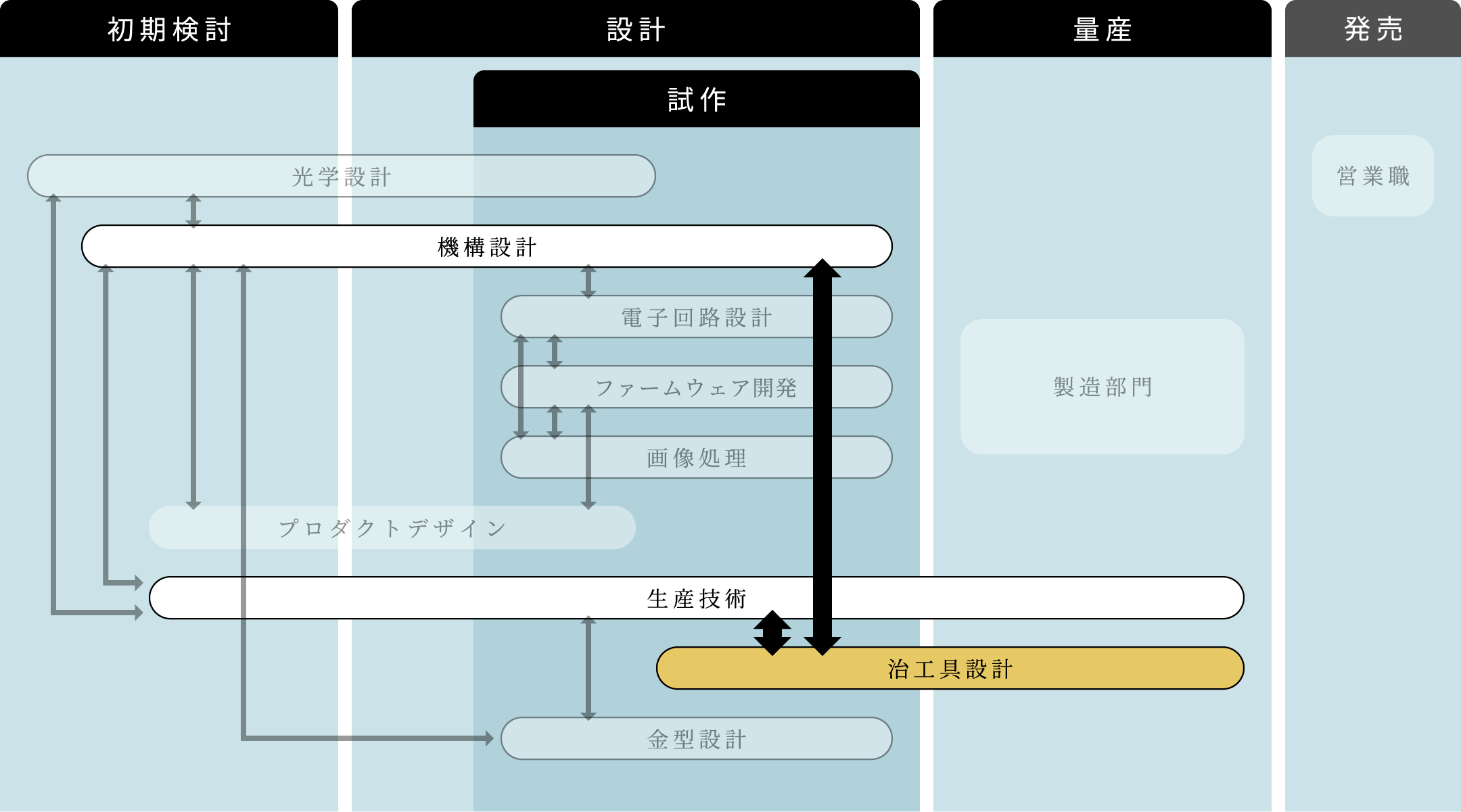

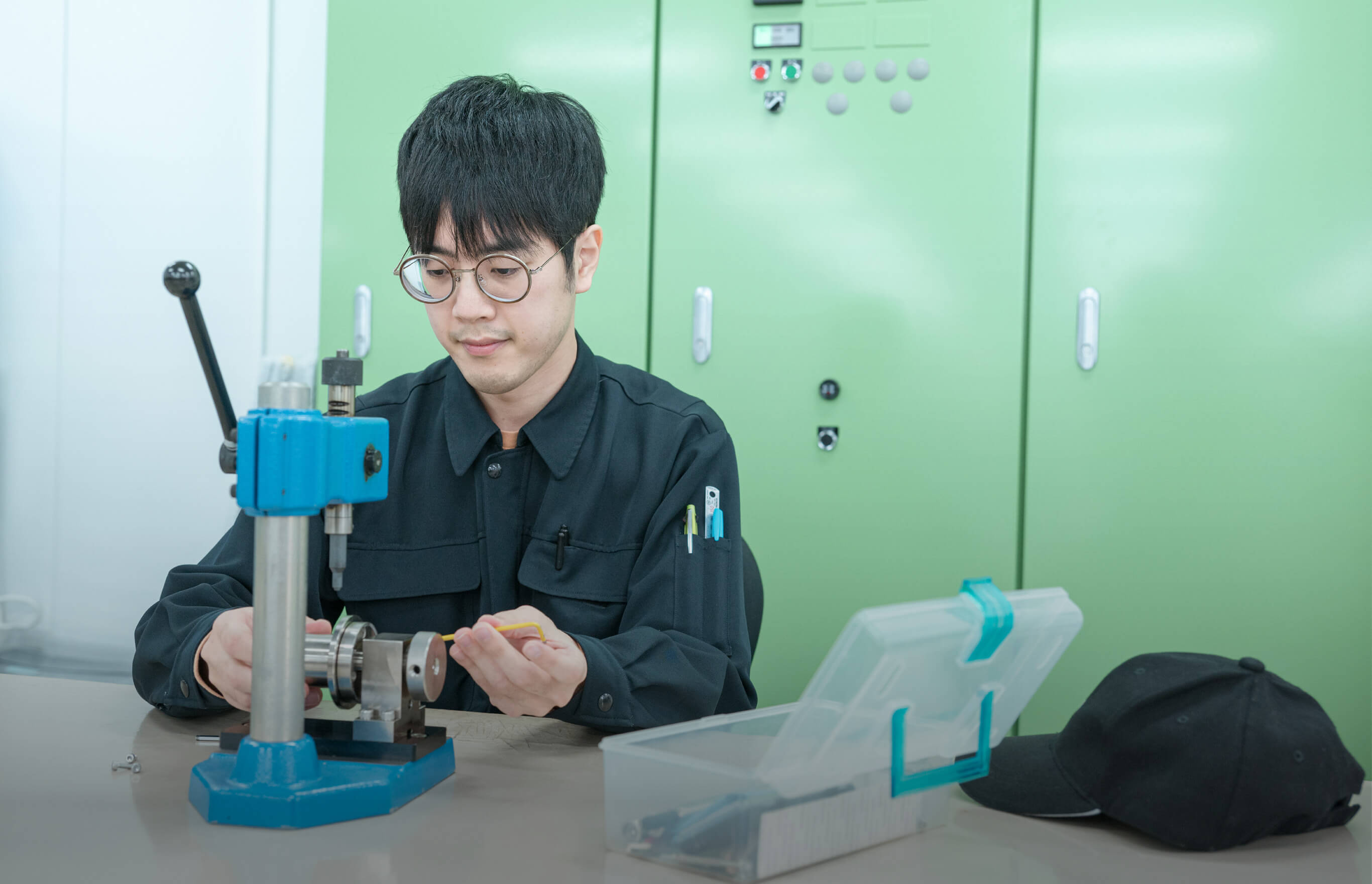

高専時代はロボコンに出場した経験があり、大学院では機械系を専攻しました。就職先としてシグマを選んだのは、地元の福島で一番ものづくりに没頭できる会社だと感じたからです。実は、カメラやレンズが特別好きだったわけではありませんでした。私が注目したのは、自社工場での一貫生産体制です。設計だけでもなく、組み立てだけでもなく、製品ができあがるまでの全工程が会津工場の中にある。ものを直接見たり触ったりしながら設計するほうがやっぱり楽しいので、製造現場の近くで仕事ができることに魅力を感じました。私は治工具の設計を担当していますが、治工具とは加工や組み立てなどの作業をしやすくしたり、精度を高めたりする道具や機械を指します。それらの設計は「ものづくりを支えるものづくり」とも言える、機械好きや工作好きにはたまらない仕事です。

治工具設計は、工場のなんでも屋的なポジションを担っていて、設計から製造までさまざまな部署から多種多様な依頼が舞い込みます。どんな要望にも応える技術力と守備範囲の広さには自信がありますね。よくあるのは、どの部署が引き受ければいいかの判断が難しい仕事。機構設計がやるべき?それとも生産技術?いやいや製造現場に任せるべきでは?そんなボーダーライン上に落ちてきた球を、華麗にスライディングキャッチするのが私たちだと思っています。たまに来る無茶ぶりにも臨機応変に対応します。治工具チームがどうにかしてくれるという社内からの期待は大きく、その期待に応えることがやりがいです。もし私たちがあきらめたら、目指す機能や品質を実現できないばかりか、生産自体が暗礁に乗り上げてしまう。治工具設計はいわば「最後の砦」なんだ、そんな責任感と誇りを胸に日々の仕事に取り組んでいます。・・・大変な仕事だと思われるかもしれませんが、私の部署では休日出勤は基本的になく、残業も必要最低限で済んでいます。私自身も1ヶ月の育児休業を取得しましたし、ワークライフバランスは取りやすい環境だと思っています。

シグマの技術職の中でも、治工具設計は自分のアイデアを形にできるチャンスが多いと思っています。製品の設計と比べると制約が少なく、どんな機構にするのか、どんな素材を使うのかを自由に考えられます。例えば、「このパーツを加工する際の位置決めをする治具をつくってほしい」というオーダーが来たら、その目的さえ達成できれば手段は問われません。全く新しい設計に一から挑戦したっていいんです。もちろん時間や予算の制約はありますが、自分のアイデアをあれこれ試せるのでついつい没頭してしまいます。学生時代に参加したロボコンにも通じる、まさにものづくりの醍醐味ですね。もうひとつ、治工具設計が製品開発の仕事と大きく異なるのは、ユーザーが社内にいる点です。開発や製造のメンバーに、どんな治工具が欲しいのかを直接ヒアリングできますし、つくったものを実際に目の前で使ってもらえます。自分の仕事へのフィードバックがその日のうちに、ダイレクトに返ってくるんです。「使いやすくなったよ!」と笑顔で言ってもらえたときは、最高に嬉しかったですね。