光学設計

植田 裕輝 2014年入社

光学設計

植田 裕輝 2014年入社

やりがいだらけ。

自分の想いを

のせるから

大学では光物理を専攻し、光がランダムに散乱した際に生じる「局在現象」について研究していました。光に関する基本的な知識は今の仕事のベースになっていますが、研究が直接つながっているわけではないですね。そもそも、知識を生かしたくてこの仕事を選んだわけではありませんでした。もともとひとり旅が好きで、写真を撮っているうちに、カメラにどっぷりハマったんです。好きなことを仕事にしたいと思い、この業界に絞りました。シグマを選んだ理由は2つあります。ひとつは、カメラ事業に特化している会社の職種別採用ということで、入社したら確実にレンズの設計ができるという点。これは大きな安心材料になりました。もうひとつは、社長である山木の哲学。YouTubeの動画の中で、一般ユーザーの方々に向けてこんなことを語っていたのを覚えています。「写真は文化です。僕らがつくっているのは、ただの道具ではない。人の想いを写す媒体なんです」。“撮影の道具”にこだわりを持ってつくるのは、売上のためではなく、文化を守り発展させるため。その姿勢に共感できたので、この会社で働こうと心に決めました。

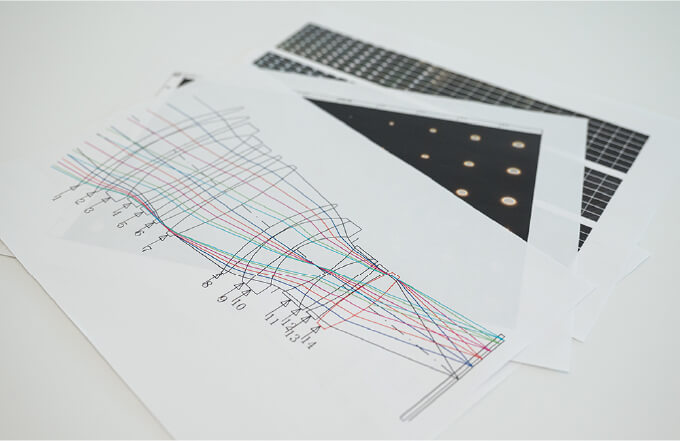

1本のレンズには、多いものだと20枚以上のガラスが使用されています。その形状を検討し、「写りの個性」を決めるのが光学設計の仕事です。面白いのは、つくりたいレンズを自由に提案できること。例えば、「今回はカッチリした写りでいきませんか?」というふうに。そこに根拠や哲学があれば、「その方向でいってみようか!」とすぐ採用してもらえるのがシグマらしいところ。より良いものづくりのためなら、設計者からの逆提案も歓迎される雰囲気があると思います。思い出深いのは、入社4年目に設計業務と並行するかたちで担当した「透過率改善」のプロジェクト。透過率とは、レンズが光を通す割合のことで、この数値が低いほど画像にノイズが入りやすくなるのですが、悩ましいことに透過率に影響を与えうる要素は大量にあります。そこで、会津工場の各部署にかけあって協力してもらい、実験と評価を延々と繰り返しました。そして3〜4年が過ぎた頃、ようやく透過率に影響を与える要因を特定でき、性能を引き上げることに成功。根気よく続けたことが成果につながり、「写りの美しさ」を高められたことで大きな達成感を覚えました。

やりがいを感じる場面は他にもたくさんあります。一番はやはり、自分の担当した製品が世に出たときでしょうか。「85mm F1.4 DG HSM」は、カッチリ写るポートレート用レンズというコンセプトで開発を進めた製品でした。それまで世の中にあったポートレート用レンズは、顔の凹凸やシワを目立たせないよう、フワッと写すものが主流だったと思います。そこをあえて、収差をできる限り抑えて顔の細部まではっきり写す方向に寄せました。そのようなポートレートも「味」の一つとして、被写体となる方の力強さや渋さを表現できるのでは、と考えたからです。そんな想いをのせて設計したこのレンズですが、発売後すぐに外で見かける場面がありました。その方はイルカショーを撮影されており、このレンズが得意とするシーンではなかったんですが、それでも嬉しかった。自分のつくった製品を実際に使ってもらうことが、開発者にとって何よりの喜びなんです。

私には、入社前から温めてきた「理想のレンズ」があります。それは「ボケの滑らかさ」に振りきったレンズです。ピント面のシャープさや僅かにボケたところへのつながりなど、それらすべてが「ボケの滑らかさ」の要素となるため、評価指標が曖昧でとても難しいのですが、撮影者の感性に訴えかけるような、そんなレンズが作りたいです。売れるかは全くわかりませんが、世の中に送り出せたら最高でしょうね。